股引の破れをつづり、笠の緒付けかへて、三里に灸すゆるより、松島の月まづ心にかかりて

おくのほそ道 -松尾芭蕉-

これは『おくのほそ道』の序文ですが、この中に”三里に灸すゆるより”とあります。これは”足の三里”というツボにお灸をするという意味です。

45歳の足を支えた「三里の灸」

45歳にして松尾芭蕉は『おくのほそ道』の旅に出ました。当時としてはかなり高齢にも関わらず、1日40kmほどを歩いた計算になるそうです。

芭蕉は忍者の里として知られる伊賀出身ということも重なり、その健脚ぶりから忍者なのではないかとの話も伝わっていますが、この旅を支えたのが三里の灸だと言われています。

足の三里にお灸をすることでその日の疲れをとり、翌日また元気に歩いていた訳ですね。

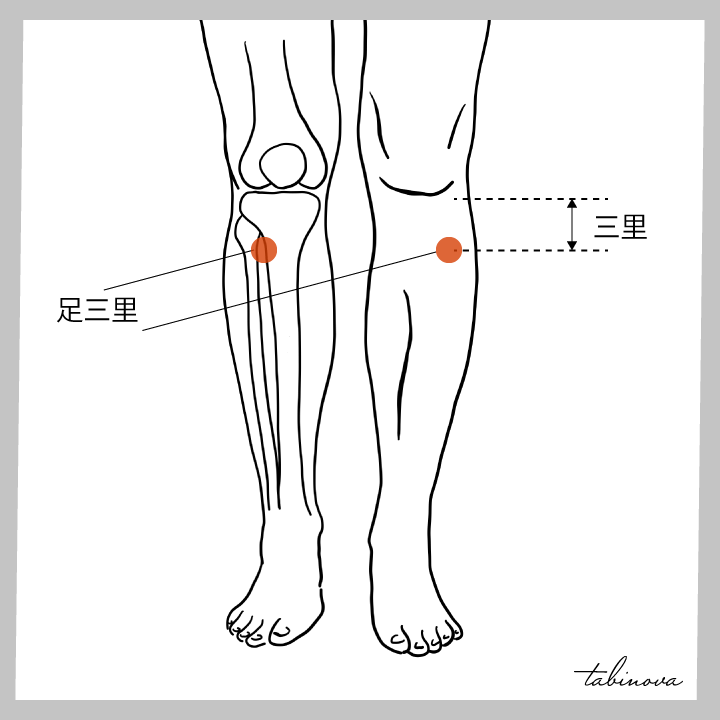

疲労回復効果の高いツボ「足三里」の場所は?

さて足の三里とは膝の下やや外側にあるツボです。

お皿の下に人差し指の先を当てて、指を四本寝かせて下がった高さで、むこうずねの外側に位置します。

この位置にお灸を2〜3回すると脚の疲れがとれます。

ではなぜここにお灸をすると疲れがとれるのでしょうか?

お灸の効果

お灸は鍼と並んで、日本では昔から馴染みのある民間療法です。

お灸を据えることで、体に熱による刺激を与え、体内の筋肉や血管を温めることで、コリを取ったり、血流を促進したりする効果があります。

この”足の三里”の場所には前脛骨動脈、静脈という血管が走っていますので、ここの血流が改善され、脚の血の巡りが良くなることで疲労回復に効果があると考えられます。

また、東洋医学的にはお灸には気の流れを整える効果もあると言われていて、”足の三里”へのお灸は胃の諸症状の改善にも効果があるとされています。

お灸は千年灸など市販のものが手に入りますので、探してみてください。

お灸を据えるのが難しい場合は、指圧をするだけでも効果がありますので、痛気持ちいい程度の強さで足の三里を刺激してみてください。

旅先では普段より歩き回る機会も増えるのではないかと思います。

先人の知恵に学んで、しっかりと体調を整えて旅を楽しみましょう!