旅は要するに転換であり、人生の一本調子に綾を附ける試みであつた。

豆の葉と太陽 -旅人の爲に –

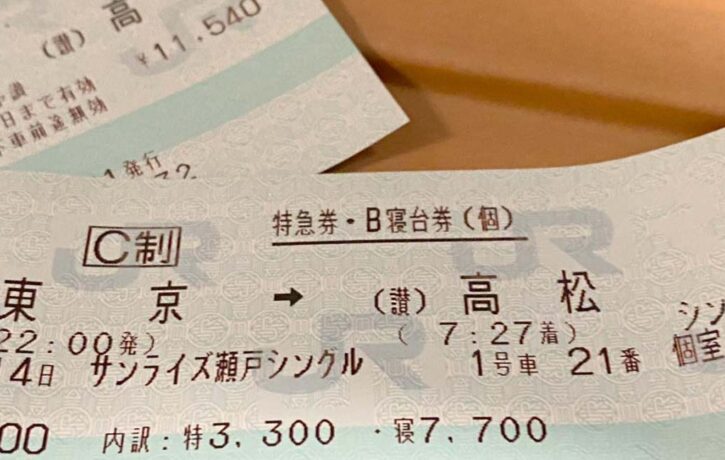

インバウンド消費が落ち込み、各地の観光施設は新しい取り組みの模索が必須となってきている状況です。このような状況下で、今回は、柳田國男の「旅人の爲に」を紹介できればと思います。著書は「旅人の体験をデザイン」する取り組みの重要性を感じる内容となっています。

人は何故旅をするのか

冒頭の引用の説明になりますが、「綾」とは様々な形や色合いのことです。つまり、旅とは日常の中に、彩りを与え、人生を豊かなものにしていくための一つの手段ということになります。

それは、決して現代の交通手段の発達と共に、旅が身近なものとなり、余暇を楽しむための行為となったからではなく、旅が不便だった頃から、人は旅に特別な何かを感じていたようです。

旅は以前は草枕と謂って、誠に「ういものつらいもの」であつた。それにも拘らず旅をする人は満足して居た。一生をそれに使ひ果して、後悔を知らぬ人も多かつた。どこにさういふ大きな魅力が潜むかを考へて見ることは、うちあけたところ一般観光業者の飯の種である。

豆の葉と太陽 -旅人の爲に –

不便の中にも感じる「旅」への満足感とは何か。旅が持つ大きな魅力とは何か。そこにどうやって応えて行くか。昔からそこがビジネスとなっていたのようですね。(うちあけたところ = ぶっちゃけ、みたいな理解でよいと思います。)

施策を検討していくにあたっては、以下のようなことも述べられています。

何を目あてに今日遊覧の旅人が、時と金を共に費して、斯くまでぞろぞろと出てあるくやうになつたのか、その動機こそは研究して見る価値がある。

豆の葉と太陽 -旅人の爲に –

普通の日本人を、世界有数の旅行国民とした原因は、外に手招きするものがあるからだけではなく、内にも亦さうしたくてたまらぬ促迫が、必ずあるといふことを認めずには居られないのである。

豆の葉と太陽 -旅人の爲に –

なぜ人は旅をしたくなるのか。この問いに向き合い、旅人の心の内へ意識を持ちながら自分たちにできることを考えていく。施策を考えて行く前提にはこのような意識を持つことが必要なのかもしれません。

旅人の体験をデザインする

よそを見て来て真似をすればそれでよいといふものでは無い。

豆の葉と太陽 -旅人の爲に –

そして、体験をデザインすることの大切さを述べられています。

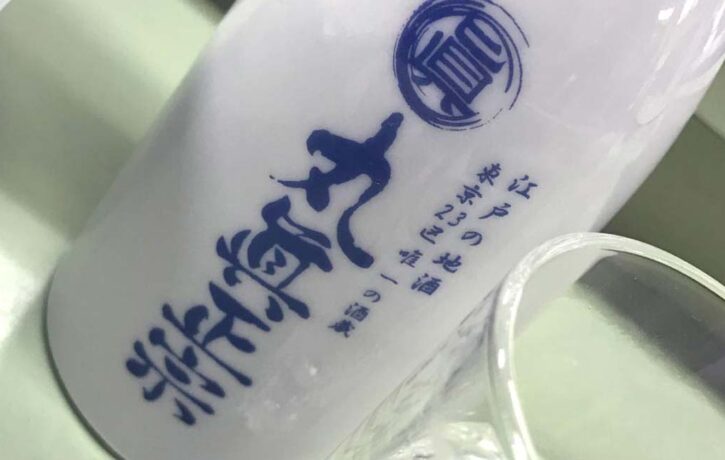

先づ自分の地方の特徴を理解しなければならぬ。どういふ種類の人に好まれる風景であらうか、如何なる要求を持つ旅人が、特に快い印象を受けて還るであらうかを考へて見なければならぬ。

豆の葉と太陽 -旅人の爲に –

昭和初期の講演内容ですが、しっかりと体験をデザインすることの重要性をといてますよね。

どうすれば又たびたび来たくなるかといふことを、考へて見なければならぬのである。

豆の葉と太陽 -旅人の爲に –

旅人への深い理解と、土地の魅力を理解し、興味を持ってくれそうな旅人に対し、リピートしてもらえるコンテンツをしっかりと考えてみることが何よりも大切ということですね。

講演の最後に、

新しい文化との調和、即ち誰も損する者は無くて國はなほ此上にも美しくなり、それを鑑賞せしめんとする職業の人たちは自然に富を得る。

豆の葉と太陽 -旅人の爲に –

と述べられています。新しい文化、価値観の変化を捉えていくことが、新しい旅のスタイルを作り、マーケットが拡がって行くきっかけになるのかもしれません。

観光施策のお役にたてますと幸いです。

※(文中、旧仮名遣いを一部現代仮名遣いに修正しました)

国立図書館コレクションが手軽に読めるっていいですね。