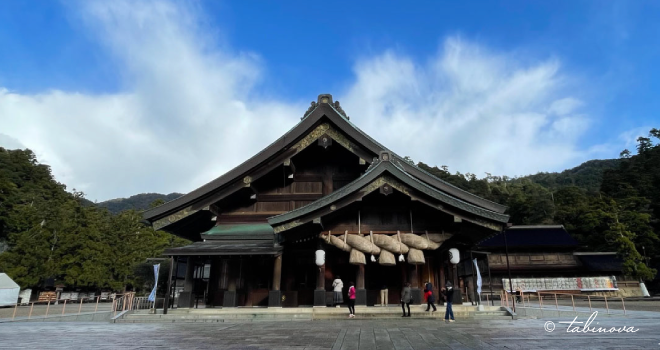

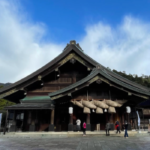

平安時代の頃は巨大神殿だった!?

かつて出雲大社の本殿は48mもの高さを誇ったとされています。

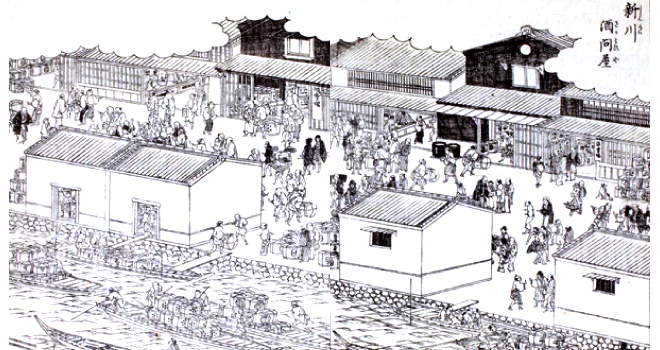

平安時代の中頃に書かれた貴族子弟向けの教科書には、当時の大きな建物として「雲太」「和二」「京三」が挙げられていました。それぞれ出雲大社、奈良の大仏殿、京の大極殿のことです。

とは言え、当時の出雲に奈良の大仏殿よりも高い建物があったとは考えにくく、ただの言い伝えであろうと長年思われていました。

巨大神殿を裏付ける!?支柱の発見

しかしながら2000年に出雲大社境内から鎌倉時代のものと考えられる巨大な柱が三箇所で発見されました。一本の直径が約1.35mの杉材を3本組にしたものです。これによって巨大神殿が実在していたことが証明されました。

現在も本殿の参拝場所の前に赤い三つの丸印によってかつての巨大神殿を支えた柱があった場所を示されています。

とは言え記録を紐解くと、平安時代から鎌倉時代にかけての200年間で7回も倒壊したと記されており、高層本殿を維持するのは技術的に至難の技だったようです。

その結果、鎌倉時代以降は現在の24mに落ち着いたとのことです。

神祜殿で出土した柱が展示

境内の中にある神祜殿や隣接する古代出雲歴史博物館では実際に出土した柱の跡や再現模型が展示されています。

これらを眺めながら在りし日の巨大神殿に思いを馳せてみてはいかがでしょうか?