草薙剣(くさなぎのつるぎ)とは天皇家に伝わる三種の神器の一つで正式には天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)と呼ばれます。

現在は名古屋にある熱田神宮に祀られています。

草薙剣にまつわる神話

日本神話において素戔嗚尊(すさのをのみこと)が八岐大蛇(やまたのおろち)を退治したときに、その尻尾から現れたのが草薙剣だと言われています。

それを天照大神(あまてらすおおみかみ)に献上し、その後、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に授けられて以降、代々天皇家にありましたが、やがて伊勢神宮に祀られるようになりました。

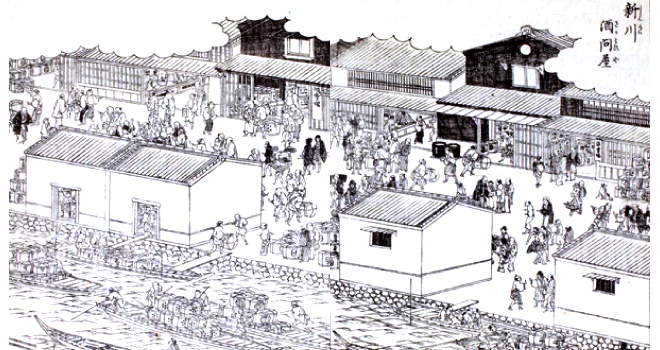

その後、日本武尊(やまとたけるのみこと)が東征を行った際に、立ち寄った伊勢神宮でこの剣を授けられ、剣とともに東に向かいましたが、日本武尊は駿河の国の草むらで敵に囲まれて火を放たれてしまいます。

その時にこの剣が周囲の草を薙ぎ倒して難を逃れたという話に由来して草薙剣と呼ばれています。

東征を終えた日本武尊は尾張の国で妻を娶ります。

この時に草薙剣を妻に預けたまま伊吹山の荒神を退治しに出かけますが、剣を持っていなかったため病に倒れ、大和国へ戻る途中に息を引き取ってしまいます。

神話を辿る旅へ

尾張の地に残された妻が、草薙剣を祀る場所を探していた際に、燃え盛る楓の木が水田に倒れても火が消えず、逆に田が熱くなった場所があり、そこを鎮守の地として選んだという言い伝えがあります。

ここが現在の熱田神宮の場所だとされ、草薙剣は以後この地に祀られるようになりました。

熱田神宮は大都会名古屋の一角にありながら独特で厳かな空気を今に伝えています。

また、日本武尊の東征の話に由来して静岡県には焼津(やいず)や草薙(くさなぎ)という地名が残っていて、これらの地には日本武尊を祀る神社も多く残っています。

神話の時代に想いを馳せながら、その足跡を辿る旅も魅力的ですね。