現役の国鉄型車両

JRが発足したのが1987年の春です。

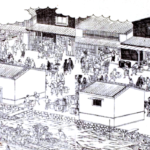

それ以前の国鉄時代に走っていた列車は、今ではもうあまり見る事ができませんが、全国の非電化区間でいまだ活躍中の車両があります。キハ40とキハ47です。

登場してから40年以上経ちますので、さすがに引退の日も迫り、少しずつ置き換えが進んでいますが、まだ現役で全国各地で目にすることのできる貴重な車両です。JR東海以外は各社がまだ保有しています。

山陰、山陽を結ぶ”タラコ色”

各地区ごとに塗装が施されていますが、山陰、山陽地区では、ファンの間で”タラコ色”と呼ばれて親しまれる朱色の車両が走っています。中でも塗装が薄れてきた車両は”焼きタラコ”とも呼ばれていました。

陰陽を結ぶルートに位置する津山線、因美線、芸備線、姫新線、そして山陰本線などでは一部キハ120への置き換えも進んでいますが、まだまだキハ40とキハ47の”タラコ色”がほとんどで、国鉄のファンとしては嬉しい限りです。

時折立ち寄る機会のある岡山や広島で姿を見る事ができるので、いつも楽しみにしています。

ちなみに”タラコ色”は今ではすっかり地方の風景に馴染んでいますが、当初は東京近郊の相模線や八高線などの車両に採用されていたので、”首都圏色”と呼ばれていました。

しかし今ではこの色の車両を見ると旅に来た実感がわいてくる方が多いのではないでしょうか。国鉄時代に思いを馳せる人も少なくないと思います。僕もその一人です。

キハ40とキハ47の違い

キハ40とキハ47は一見違いが分かりにくいですが、一両でも運転できるように前後両側に運転台を設けている車両がキハ40です。キハ47は片側のみに設置してあります。

また、扉もキハ40は片開き、キハ47は両開きになっています。個人的には片開きのドアがローカル感が強いので好きですね。

あと何年走る姿を見られるか分かりませんが、少しでも長く現役で頑張って欲しいものですね。