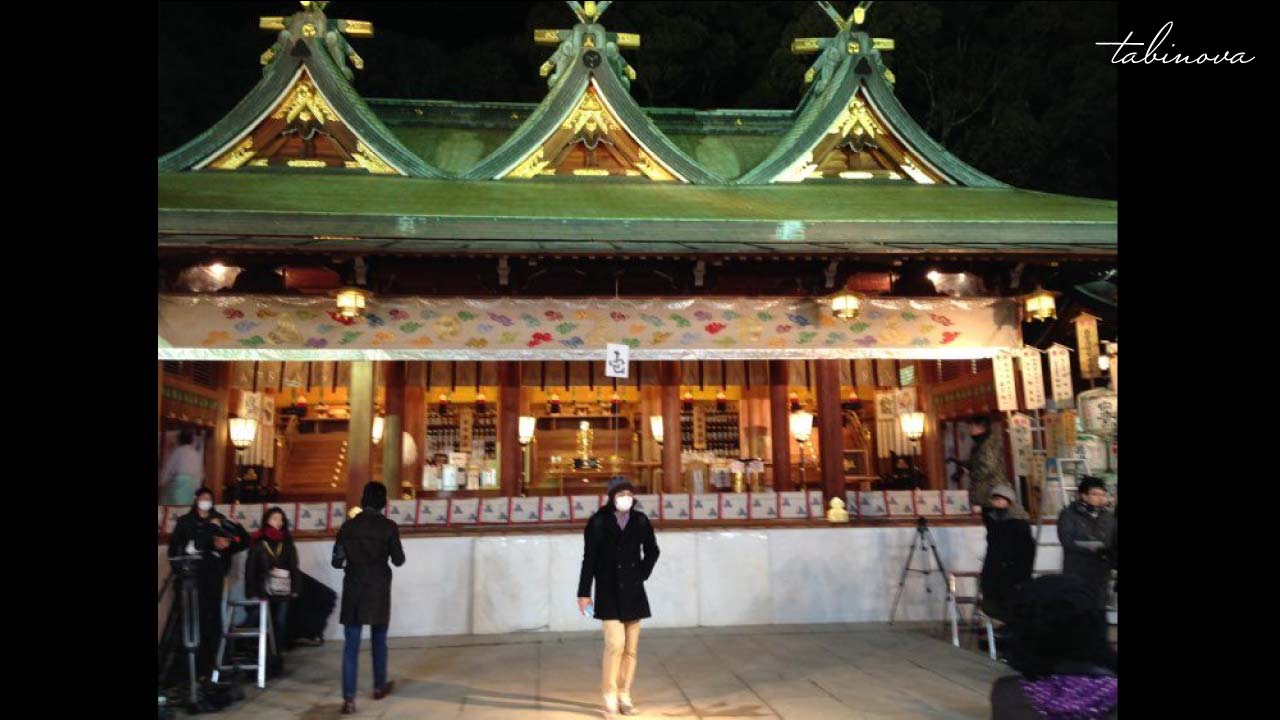

関西地区では1月10日は「十日戎(とおかえびす)」として知られています。

十日戎とは「七福神」の”えびす様”を祀るお祭りです。

えびす様は商売繁盛の神様として知られていますので、主に商売をしている人が参拝に訪れます。

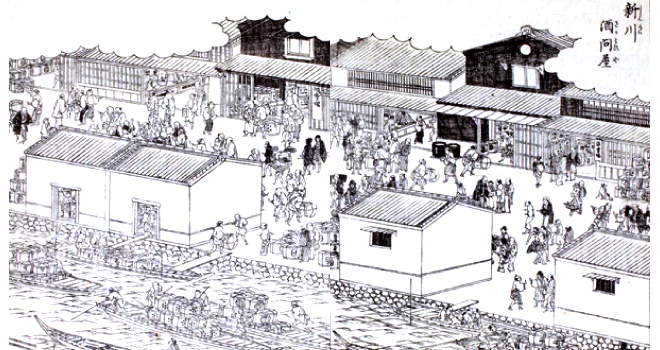

えびす様をお祭りする神社はあちこちにありますが、中でも 西宮神社(兵庫県) 、今宮戎神社(大阪府)、京都ゑびす神社(京都府) の三社は日本三大えびすと呼ばれています。

西宮神社の開門神事

特に有名なのは西宮神社で、ここでは毎年1月10日の朝には”開門神事”が行われています。いわゆる”福男選び”です。最近はテレビで中継されるので全国的にも知られるようになってきました。

この日一番にえびす様にお参りできた人にご利益があるとされるため、神社の開門と同時に一番にお参りするために本殿に向かうのを競う行事です。

僕は個人的にこの行事をお手伝いさせて頂く機会を得て、かつて3年程門を開ける役割でご奉仕させて頂いた事があります。

早朝3時頃に集合し、打ち合わせをして各自の立ち位置を決め、5時前にリハーサルを行います。 そして門の裏側に立ち、門を抑えます。 開門時間が近づいてくると、門の前には抽選で場所を確保した参拝者の皆さんが集まってきます。

最初は後ろ向けに待機してもらい、スタッフが準備運動などを一緒にやります。その間扉の反対側では開かないようずっと扉を抑えています。そして開門直前になって前を向いてもらいます。

6時の開門の号令に合わせて門を開けもると、抑えていた僕たちは逃げ場に一目散に脇に避難するという流れです。

この場面はよくテレビで放送されていますが、実際に目の前で門が開く様子はとても迫力があります。

その後も転倒した人を見つけて列の外に引き出す仕事をして、走る人がいなくなった時点でご奉仕は終了となります。その後は境内の事務所で朝食と商売繁盛の笹を頂きます。

2021年は残念ながらこの開門神事は中止となってしまいましたが、来年以降またいつもの光景が見られることを心待ちにしています。