全国各地を旅した松尾芭蕉。中でも有名なものが奥の細道の際に東北から北陸を廻った旅です。

中尊寺金色堂と松尾芭蕉

奥の細道の旅に出た際、芭蕉は45歳。当時としてはかなりの高齢でした。しかしながら忍者の里伊賀出身の芭蕉は自前の健脚で2400kmの行程を踏破しました。

奥の細道の旅は平安時代の僧侶、西行法師の足跡を追うのが主な目的だったのですが、道中には色々と歴史的な場所に立ち寄っています。その中の一つが平泉でした。

平泉はかつて奥州藤原氏の支配下にあり、源義経が最期を迎えた地として知られています。この地を訪れた芭蕉は

夏草や兵どもが夢の跡

松尾芭蕉

をはじめ過去を偲ぶ句を詠みました。

中尊寺金色堂の側には芭蕉の時代の実際の句碑が残されています。

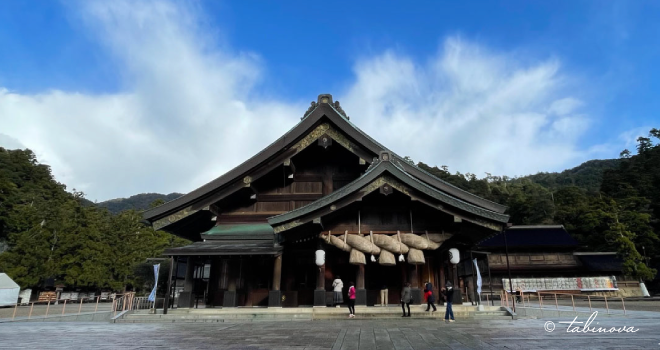

源義経を祀る高館義経堂

世界遺産でもある中尊寺は多くの観光客で賑わっていますが、義経が祀られる高館義経堂は中尊寺から徒歩20分ほどの高台にひっそりと建っています。

かつて義経は藤原秀衡の保護下でここに住んでいたそうです。

しかしながら頼朝からの圧力に耐えられなくなった藤原秀衡の子、泰衡の急襲によりこの地で自害し、31歳の生涯を終えたと伝えられています。

この義経堂の建つ場所からは衣川はじめ当時から変わらない風景を眼下に見下ろすことができます。

この地からは義経や弁慶といった日本史上の英雄が眺めた光景を実際に目にすることができます。芭蕉もこの眺めを目にし、古の時に思いを馳せ句を詠んだことでしょう。

自分自身も義経堂に立ち寄ることで、日本史上の英雄と接点が持てたと大変感慨深いものがありました。

平泉に足を運ばれた際は是非訪れてみて下さい。