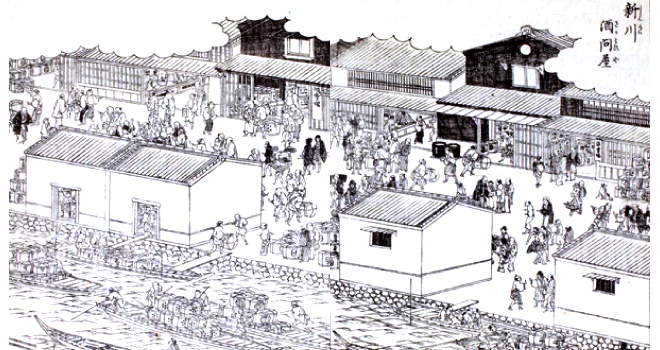

日本を見渡すとそれぞれに地域独特のユニークな風習が伝わっています。

今回はその中からキジ車と呼ばれるものをご紹介します。

九州と群馬に残る郷土玩具 キジ車とは?

キジ車とは一般に九州に伝わる郷土玩具で、キジの形を木彫りして車をつけたものです。

九州の福岡や大分、熊本で縁起物として売られているのが一般的だそうですが、群馬県の吾妻にもキジ車がある事がわかりました。

群馬と九州という遠く離れた場所になぜ似たようなものがあるのか?とても興味深いですが、その関連性はわかっていません。

日々の平穏への願いを託す

群馬県吾妻のキジ車は小正月にヌルデの曲がり木を使ってつくられます。

1月15日前後の数日間は小正月と呼ばれ、豊作や健康を願う行事が多く行われます。

そんな小正月の行事に用いられる多くのツクリモノを作成する際にキジ車も一緒に作られていたそうです。

なぜキジなのか?という点については謎ですが、キジは記紀においても国譲りの場面に登場したり、結婚式のお吸い物にキジが使われていた地域もあるそうで、その華やかな容姿も手伝って豊作や豊猟の供物としても使われる縁起物だからではないかとも考えられています。

吾妻のある地域ではドンドンヤキに子供がキジ車を曳いて行き、帰りには松の燃えさしをその背につけて曳いて帰り、これを屋根に放り上げて火伏せのまじないをしたとの話も伝わっています。

このように日本の各地域にはぞれぞれに独特の風習が伝わっていましたが、日々平穏に過ごせるように、という願いを込めたのはどこも同じだと思います。

こうした風習を振り返り、変化の激しい今の時代を生きるヒントにするのも良いかもしれません。