雑節の一つ「半夏生」

半夏生(はんげしょう)をご存知でしょうか?

これは夏至の11日後、もしくはそこから5日間のことで、季節の移り変わりを表す”雑節”と呼ばれるものの一つです。

梅雨明けを間近に控えたこの時期は、農業を生活の中心に据える昔の人々にはとても意味のあるもので、一般に半夏生までに田植えを終えるようにしていました。そして半夏生の間は”物忌み”として田植えをしない、といった風習がある地域も多いようです。

“物忌み”とは、一般にお酒や肉を絶ったり、普段のような生活を控える行為のことで、穢れを払うという意味があります。

日本には様々な”物忌み”の風習がありますが、その多くは体を休めるためのものではないか、とも思います。

半夏生の間に田植えをしないのは、この時期に神棚や水田にお供えをして神様に感謝をし豊作を祈願する儀式を行うためであるのと同時に、重労働である田植えを終えて疲労した体をしっかりと休めるという意味合いもあるわけですね。

半夏生に各地で食べられる食材とその理由

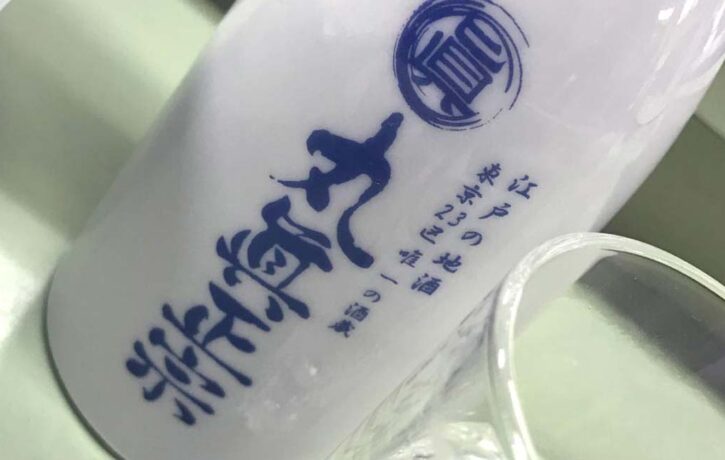

そしてこの半夏生には各地いろいろなものを食べる風習が伝わっていますが、関西地区ではタコを食べます。

今年の半夏生は7月1日です。近所のスーパーでは”半夏生のタコ”として、多くの商品が陳列されていました。

タコを食べるのは粘着力のその強い足にちなんで”タコの足のようにイネがしっかりと根づきますように”といった願いが込められているからだと言われています。

同時にタコはタウリンが豊富なので、疲労回復にも適した食べ物です。梅雨の湿度や冷房で疲れた体にも良いでしょう。

また、福井県ではサバを食べる風習があります。

これはかつて越前大野藩の藩主が田植えを終えた農民をねぎらって栄養価の高い焼きサバを振る舞ったことが始まりで、半夏生の焼きサバはこの時期の風物詩になっています。

こうした先人の知恵を学べる風習に触れる事を目的として、各地を訪れてみるのも楽しいですね。