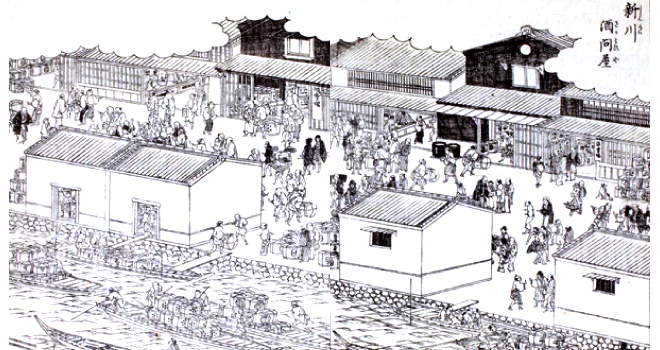

酒問屋が軒を連ねた新川

東京都の東西線茅場町駅、日比谷線八丁堀駅が最寄駅となり、門前仲町方面へと永代橋が架かるエリア、東京都中央区新川には、その地名の由来となる「新川」と言う川がありました。江戸時代、豪商河村瑞賢により諸国から船で江戸へと運び込まれる物資の陸揚げのために万治3年(1660)に開削されたそうです。

新川には多くの酒問屋(さかどいや)が軒を連ねていたそうで、一説では江戸の酒問屋の三分の一が新川に集約していたと言われるほどで、江戸名所図会にも当時の新川の様子が描かれています。

灘や伏見から運ばれてくる酒樽には、他の銘柄と区別するために銘柄の特徴を表すデザインが施されたそうです。もしかしたらこれが日本酒ラベルの始まりなのかもしれないですね。

「下り酒」としてブームになった上方のお酒

以前、灘五郷をご紹介しましたが、当時の江戸では上方(近畿方面)から運ばれてくるお酒は「下り酒」と呼ばれ人気を博していたそうです。特に灘のお酒は海上運送の過程で落ち着いた味わいとなり、江戸で飲む灘のお酒は格別だったそうです。

上方の人たちは、江戸に辿り着いた下り酒を飲んでみたくて再び上方へ運び直したほどで、「富士見酒」と呼ばれ人気があったという話もあります。

新川の今

新川は戦後、瓦礫の撤去などの戦災処理として埋め立てられました。当時、隅田川に合流していた付近には石碑が建てられ、当時の歴史を語る場所となっています。

川はなくなってしまいましたが、当時の面影を残す場所として、寛永2年(1625)に創建された新川大神宮では今もなお、酒樽が奉納され、酒問屋や酒造家の守護神として崇敬を集めています。

東京には新川のように江戸時代や歴史の面影を残す場所がたくさんあります。歴史を辿る都内旅を楽しんでみてはいかがでしょうか。