墓石のルーツ!? 黄泉平坂とは?

島根県の東に黄泉比良坂(よもつひらさか)と呼ばれる場所があります。

ここはこの世とあの世の境界とされている場所です。

神代の時代イザナギとイザナミという夫婦神がおられ、この神様が日本の国土を産み、続いて多くの神様を産んだとされています。

しかしながら火の神様を産んだ際にイザナミは大火傷をして命を落としてしまいました。

夫であるイザナギは嘆き悲しみ、妻に会いたくて黄泉の国を訪れます。

そこで妻イザナミの眠る扉をたたき、帰ってきてくれるように懇願すると、イザナミは黄泉の国の神様に相談してみるから少し待って欲しい。ただし扉の中は絶対に見ないようにと答えました。

しかし待てど暮らせど一向にイザナミが出てこないので、痺れを切らしたイザナギは扉を開けて中に入ってしまいます。

そこには土に帰ろうとしている変わり果てたイザナミの姿があり、あまりの恐ろしさにイザナギは一目散に現世目指して逃げ出します。

約束を破り姿を見られたイザナミは怒り、鬼たちにイザナギを追わせますが、イザナギがぶどうや筍、桃を投げると鬼たちは食べるのに必死になり役に立ちませんでした。

そこで最後はイザナミ自身が追いかけてきますが、イザナギはなんとか現世まで戻り、大きな岩で黄泉(よみ)の国とつながる穴を塞ぎました。この時に使った岩を千引岩(ちびきいわ)とよび、これが墓石のルーツだとする説もあります。

この地が黄泉比良坂として伝わる場所です。

神話ゆかりの場所|島根県松江市東出雲町

さほど山奥でもないのですが現地は独特の空気感に包まれています。

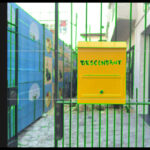

ここでは亡くなった方に手紙を送れるように便箋と投函箱が用意されていて、今でもこの世とあの世を繋ぐ場として大切にされています。

島根県松江市東出雲町揖屋2407

神話を辿る旅に出るのはいかがでしょうか?